Palatin Der 50 m hohe Palatin ist der vornehmste unter den sieben klassischen Hügeln Roms. Seine Besiedlung reicht bis ins 10. Jh. v. Chr. zurück. Adlige und Kaiser bauten sich hier ihre Paläste, später unter Kaiser Domitian kamen auch Staatsbauten und Tempel hinzu. Im Mittelalter entstanden über den antiken Bauten, Kirchen, Klöster und eine Festung. …

Kategorie: Italien

Apr 30 2003

Der Vatikan

Der Petersdom in der Vatikanstadt in Rom zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Er gilt als der größte Kirchenbau der Erde (Länge 211,5 m, Höhe 132,5 m, Kuppeldurchmesser 42 m) und zieht täglich Tausende von Besuchern aus aller Welt an, die hier die Grablege des Apostels Petrus und die Hauptkirche des Papstes besuchen wollen. Die Peterskirche von heute …

Apr 29 2003

Rom – die ewige Stadt

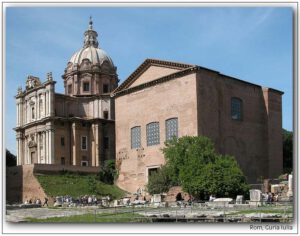

Nur wenige Städte der Welt bieten so viel Geschichte, Kultur und Kunstschätze wie die Stadt am Tiber. Mit den nachfolgenden Bildern möchte ich alle einladen, an einem kurzen Rundgang durch die wichtigsten Stätten Roms teilzunehmen. Colloseum Beginnen wir im Herzen von Rom und dem wohl symbolträchtigsten Bauwerk des Römertums- dem Colosseum. Das größte Amphitheater, das …